En su casa de infancia de dos plantas sobre Ryerson Road, en la zona suburbana de Landing, Nueva Jersey, Karen Ann Quinlan correteaba descalza entre las glicinas del porche mientras su madre le recordaba que se pusiera los zapatos antes de ir a misa. Tenía apenas cinco años y ya preguntaba por qué las cosas eran como eran: por qué se rezaba en silencio, por qué la Virgen no sonreía en los vitrales, por qué su pelo no era lacio.

Había llegado a ese hogar cuando apenas tenía cuatro semanas. Nació el 29 de marzo de 1954 en el hospital de maternidad para madres solteras de Scranton, Pensilvania, y fue adoptada por Joseph y Julia Quinlan, católicos devotos, practicantes, que le cambiaron el nombre legal a Karen Ann al poco tiempo. La crianza fue rigurosa, amorosa y profundamente religiosa. Ella siempre supo que era adoptada. Se lo contaron temprano, con palabras simples y una ternura que nunca desapareció del tono de sus padres.

En Morris Catholic High School, donde cursó estudios secundarios, fue una estudiante promedio. Tomó clases preparatorias para la universidad, aunque después decidió no continuar con estudios superiores. Prefería salir al mundo por su cuenta. Trabajó en Mykroy Ceramics, una empresa de Ledgewood, pero fue despedida tras una serie de recortes. Fue su primer revés real en la vida.

La juventud de Karen

Karen Ann Quinlan, a sus 21 años, no era una joven distinta a tantas otras de su generación. Una chica que soñaba con independencia, que lidiaba con la imagen, el cuerpo y la aceptación social. Karen quería cambiar. Por eso la dieta brutal, el vestido nuevo, la emoción por aquella fiesta del viernes 15 de abril. Quería ser otra, o al menos, que la vieran distinta. Y entonces, todo se detuvo.

Viernes 15 de abril de 1975 a la noche. Karen Ann se miró una vez más en el espejo del baño. Se había puesto ese vestido negro entallado que tanto le costó conseguir. Dos días sin comer para que le cerrara sin tensión en la espalda. “Es hoy o nunca”, dijo, ajustándose el cinturón fino.

En la casa de Byram Township, donde vivía con amigas, la noche ya había empezado. Música alta, perfumes mezclados y risas nerviosas. Iban a celebrar el cumpleaños de una conocida en Falconer’s Tavern, un bar modesto con vista al lago Lackawanna. Karen se tomó un par de Valium antes de salir.

—Se tambaleó, como si las piernas no fueran suyas —contó una amiga días después a un periodista del diario local—. Pensamos que era la bebida. No sabíamos nada.

La noche que todo se apagó

En la barra del Falconer’s, Karen se aferró a la madera para no caerse. Fue un instante. Se desmayó sin hacer ruido. Sus amigos la cargaron hasta el auto. Nadie pensó en llamar a emergencias. Nadie pensó que era tan grave. La acostaron en su cama y volvieron al living.

Una hora después, una amiga entró para ver cómo seguía. El cuarto estaba en penumbra. Karen no respiraba.

—¡Karen! ¡Karen! —gritó la joven, desesperada—. ¡Está azul! ¡Está azul!

Thomas R. French, uno de sus compañeros de casa, corrió, intentó la respiración boca a boca. Llamaron al 911. La ambulancia tardó menos de diez minutos, pero ya era tarde.

En el trayecto al hospital, los paramédicos le administraron oxígeno. Su pulso era débil. A la 1:23 de la madrugada del 16 de abril, Karen fue ingresada en Newton Memorial Hospital. Estaba viva gracias a un respirador artificial. No reaccionaba a ningún estímulo.

Los médicos lograron estabilizarla, pero no recuperaron lo que ya se había perdido. Los largos minutos sin oxígeno habían causado un daño irreversible en su cerebro.

La internación de Karen

El monitor cardíaco emitía un pitido rítmico. Karen Ann Quinlan permanecía inmóvil, intubada, con los párpados cerrados y la piel tensa como papel encerado. Su madre, Julia, le alisaba el cabello una y otra vez. A veces le hablaba. A veces rezaba.

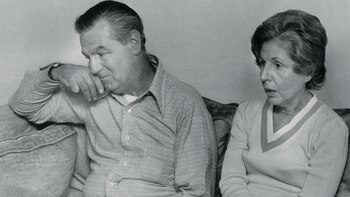

La habían trasladado a St. Clare’s Hospital en Denville, donde recibió cuidados intensivos. Joseph Quinlan, su padre, llegaba cada mañana antes del trabajo. Se sentaba en una silla de plástico al lado de la cama y permanecía en silencio.

Los estudios eran concluyentes: Karen estaba en un “estado vegetativo persistente”. El cerebro no mostraba actividad cognitiva ni respuesta consciente al entorno. Los médicos que la evaluaron —el neurólogo Robert Morse y el especialista pulmonar Arshad Javed— fueron terminantes. “No va a despertar. Nunca”, dijeron.

La línea del electroencefalograma no era completamente plana, pero la actividad cerebral era incompatible con cualquier forma de conciencia.

El deterioro fue más rápido que la aceptación. Su rostro comenzó a hundirse sobre sí mismo. El tono rosado de la piel dio paso a un gris marmóreo. Los ojos, cuando los abría por reflejo, miraban al vacío sin coordinar. Las extremidades se encogían, los músculos se atrofiaban. Ya no se parecía a la joven que había salido de casa con un vestido negro una semana atrás.

El acoso de la prensa y la decisión final

En el hospital, el cuarto fue mantenido sin identificación. Solo cinco personas sabían su ubicación exacta. La presión de los medios era insoportable. Fotógrafos apostados en la entrada y periodistas llamando a toda hora.

Afuera se multiplicaban los debates. Adentro, la escena era siempre la misma: una cama, una máquina, un cuerpo inmóvil y dos padres que se negaban a rendirse sin dignidad.

—Queremos que nuestra hija muera con gracia y dignidad —dijo Joseph Quinlan ante el tribunal de Morristown.

Era el 12 de septiembre de 1975. El juez, Robert Muir Jr., escuchaba serio, rodeado de abogados, médicos, periodistas y silencios insoportables. Los Quinlan no querían matar a nadie. Solo deseaban que su hija no fuera mantenida artificialmente en un estado sin retorno. Pero en la sala, esa frase parecía cargar con la fuerza de una confesión impía.

Los médicos, sin embargo, se negaban. El doctor Morse y el doctor Javed argumentaban que no existía precedente legal. Temían ser acusados de homicidio si retiraban el respirador.

La justicia tampoco quería decidir. El juez Muir rechazó la petición. Dijo que debía prevalecer la opinión médica. Era un círculo perverso: los médicos esperaban al juez, el juez a los médicos.

Mientras tanto, Karen seguía en la habitación oculta, conectada al respirador modelo MA-1, sin nombre en la puerta. La escena no cambiaba.

Finalmente, el 31 de marzo de 1976, la Corte Suprema de New Jersey falló por unanimidad: 7 a 0. Estableció que el derecho a la privacidad permitía a una persona —o en este caso, a sus padres en su representación— decidir dejar de recibir tratamientos extraordinarios cuando no había esperanza de recuperación.

—Si Karen pudiera despertar por unos segundos y entender su condición, pediría ser desconectada —dijeron los jueces.

El día que la Corte Suprema falló a su favor, Julia Quinlan no festejó.

—Me fui directo a la habitación de Karen —dijo—. Le tomé la mano. Me senté a su lado. Solo eso.

Cuando por fin los médicos accedieron a apagar el respirador modelo MA-1, todos esperaban que el corazón de Karen se detuviera. No lo hizo. Siguió respirando por sus propios medios.

—Nosotros nunca pedimos que nuestra hija muriera. Solo queríamos restablecer su estado natural. Que muriera cuando Dios lo decidiera, no una máquina.

Los diez años de agonía

Durante los siguientes nueve años, Joseph visitó a su hija cada mañana antes de ir a trabajar. A veces le leía en voz alta. Otras veces se quedaba en silencio, mirando el mismo punto fijo de la pared.

Julia iba tres veces por semana. Le ponía música. A veces un casete con canciones suaves, otras, simplemente dejaba encendida la radio para que no reinara el vacío.

Para ellos, Karen nunca dejó de ser su hija. La niña de ojos grandes, la joven con el vestido nuevo, la hija adoptada con amor, la hermana mayor de Mary Ellen y John.

—Vivimos en un limbo durante diez años —dijo su hermano años después—. Ella y nosotros.

Karen murió hace 40 años, el 11 de junio de 1985. No hubo alarma, ni corrida de médicos, ni cables arrancados. Sólo un suspiro final y el cese de un cuerpo agotado.

En la habitación del Morris View Nursing Home, al norte de Nueva Jersey, Julia Quinlan sostenía la mano de su hija. Estaba sentada desde hacía horas en la misma silla blanca de plástico que conocía de memoria. El rostro de Karen, dijo luego Monsignor Thomas Trapasso, parecía “en paz”.

El padre se había retirado poco antes para descansar. Llevaba años levantándose a las cinco de la mañana para ir a verla.

Afuera, nadie lo sabía todavía. No había fotógrafos, ni periodistas, ni manifestantes. Solo una mujer sentada, una hija inmóvil, y un reloj que marcaba, sin fanfarria, el final de una espera de diez años.

A la mañana siguiente, Joseph volvió. Entró en silencio. Besó la frente de su hija. Y dijo:

—Ahora sí podemos llorarla.

Últimas Noticias

Louis Braille y el impacto de su sistema en la educación de personas ciegas dos siglos después de su creación

El método Braille abrió las puertas de la educación y la cultura para millones de personas ciegas. Sin embargo, tras superar el rechazo institucional de su época, en la actualidad enfrenta nuevos desafíos por la digitalización y la falta de docentes especializados

El día que Jim Jones obligó a un pueblo entero a morir: la verdad de la secta de Jonestown

Un líder carismático, una comunidad aislada y la llegada de un político que cambió todo. El cóctel letal y la verdad detrás del mayor asesinato en masa de la historia moderna

El hombre que robó un camión de caudales sin disparar un solo tiro y sus 55 días de descontrol en Río de Janeiro

Su nombre es Dionisio Rodríguez Martín, pero desde el 28 de julio de 1989 se lo conoció mundialmente como “El Dioni”. Fue el sobrenombre que se le puso cuando se conoció que se había llevado millones de pesetas

El terremoto de Tangshan, el sismo más cruento de la historia: 300.000 muertos y la leyenda de las luces en el cielo

La madrugada del 28 de julio de 1976, la ciudad china fue sacudida por un movimiento telúrico de 7.5 grados en la escala de Richter. La población dormía y millares de personas perdieron sus vidas aplastadas por los techos de las casas

El triste final de Kevin Carter, el fotógrafo que conmovió al mundo con la imagen del niño y el buitre en Sudán

El artista se suicidó a los 33 años en julio de 1994, pocos meses después de su cobertura histórica de la hambruna en África. Su carta de despedida